一、成孔质量控制 1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。 2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。 笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现

连续墙施工过程中,也常见槽壁塌方现象。引起槽壁塌方的原因很多,处理方法也各异。其中常见的塌方及处理方法有: a)泥浆密度及浓度不够,起不到护壁作用而造成槽壁塌方。 为避免此类问题出现,关键是要根据地质情况选择合适泥浆。当遇到有软弱土层或流砂层时,应适当加大泥浆密度。一般情况下泥浆粘度为19~25s,相对密度小于1.2。 b)在软弱土层或砂层中,钻进速度过快或钻头碰撞槽孔壁而造成塌方。 为避

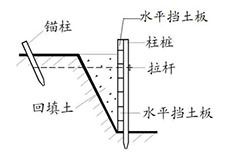

浅基坑支护类型有:斜柱支撑、锚拉支撑、型钢桩挡板支撑、短桩横隔板支撑、临时挡土墙支撑、挡土灌注桩支护;叠袋式挡墙支护: 1)应先测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层挖土。 2)当土体含水量大而不稳定,或基坑较深,或受到周围场地限制而需要较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。挖好一层,支撑一层。 3)相邻基坑开挖,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序,自上而下

1、质量问题及现象 1)在灌注砼过程中,由于导管拔脱,泥浆进入导管内,致使孔内泥浆豁然迅速下降。 2)由于导管接头处密封不好,致使泥浆进入导管,若继续灌注,则会在砼中出现泥浆夹层。 3)由于导管埋置过深、当砼堵塞导管时处理时间过长、或灌注时间较长使先期灌注的砼凝固,导致导管不能提起。 4)在无破损检测中,桩的某一部位存在夹泥层。 2、原因分析 1)砼坍落度小、离析或石料粒径较小,在砼灌

一、为什么要进行施工技术交底 为规范项目部工程施工技术交底的管理,在某一单位工程开工前,或一个分项工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,明确技术交底的分类、内容、范围和要求,充分发挥技术交底的作用,建立技术交底制度。 进行技术交底是深入贯彻质量标准化的要求,也是项目现场安全管理的重要管理体系。从贯彻标准化,精细化,一岗双责管理理念,保障生产权利和执行技术交底制度。正确履行

土方回填下沉 现象: 土方回填完后,经过一段时间或经历一个雨季后,回填土表面出现裂缝和下沉,地面垫层出现空鼓现象。 防治措施: 1.选用较好的土料进行回填,当土中含有树根和草等有机杂质时应进行过筛。 2.土方回填时应控制好土的最优含水率,当土过湿时应适当晾晒或进行干土掺和,当土干时应适当洒水。 3.回填土应按由低到高的顺序施工,分层厚度应严格按规范规定的厚度,并严格控制回填土的夯实遍数

1、静压桩—桩位偏移 现象: 沉桩位移超出规范要求。 防治措施: 1.施工前对施工场地进行适当处理,增强地耐力;在压桩前,对每个桩位进行复验,保证桩位正确。 2.在施工前,应将地下障碍物,如旧墙基、混凝土基础等清理干净,如果在沉桩过程中出现明显偏移,应立即拨出(一般在桩入土3m内可以拨出),待重新清理后再沉桩。 3.在施工过程中,应保持桩机平整,不能桩机未校平,就开始施工作业。 4.

1、锤击预制桩—桩身偏移过大 现象: 成桩后,经检查验收,桩位偏移超过规范要求。 防治措施: 1. 施工前需平整场地,其不平整度控制在1%以内。 2. 插桩和开始沉桩时,控制桩身垂直度在1/200(0.5%)桩长内,若发现不符合要求,要及时纠正。 3. 桩基轴线控制点和水准点应设在不受施工影响处,开工前、复核后应妥善保护,施工中应经常复测。 4. 在饱和软土中施工,要严格控制沉桩速率